Dominicanismo (3)

La Orden de predicadores celebrará un año jubilar con el tema “Enviados a predicar el Evangelio”. Este Jubileo recuerda la publicación de las Bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 8 siglos, confirmando la fundación de la Orden en 1216 y 1217.

El año jubilar propiamente dicho se celebrará del 7 de noviembre de 2015 (Todos los santos de la Orden) al 21 de enero de 2017 (bula Gratiarum omnium largitori).

Actitud Metanoia

Un jubileo era para el pueblo de Israel un tiempo de alegría y de renovación: “cuando cada uno de vosotros regrese a su propiedad y vuelva a su familia” (Lev 25, 10). Si nuestro Jubileo nos invita de a volver a los orígenes de la Orden es –paradójicamente– para recordar el momento fundacional, en el que santo Domingo envió a nuestros primeros hermanos fuera de su casa, de su familia, de su nación, para que descubrieran el gozo y la libertad de la itinerancia.

Pero ser enviado como discípulo de Cristo significa algo más que el mero hecho de moverse de un sitio para otro: siguiendo a Cristo, somos enviados a predicar el Evangelio.

Se propone así, con ocasión del capítulo, una doble actitud. Actitud de gratitud por el don de la vocación de la Orden, por la confianza y la fidelidad del Señor, por la tradición que se nos ha transmitido, por la riqueza y la diversidad con la que los frailes realizan por el mundo la misión de predicación, y por las nuevas vocaciones que nos son dadas. Actitud también de verdad y de humildad, por la cual, bebiendo en las fuentes de nuestra historia y de nuestra tradición, pedimos al Señor, con un espíritu de metanoia, que renueve la generosidad y la libertad interior que nos disponen a ser de nuevo enviados a anunciar el Evangelio con pasión, creatividad y alegría, como lo fueron los primeros frailes de Domingo.

Renovación de la Orden

La celebración del Jubileo significa entrar en un proceso dinámico de renovación. La Orden busca renovarse entrando en un proceso que culmine en el envío de los frailes a predicar, al igual que Domingo envió a los primeros hermanos. Compartimos el gozo y la libertad de ser enviados junto con toda la Familia Dominicana.

Mientras nos preparamos para el jubileo, confesamos que, como dominicos, somos enviados a predicar la Buena Noticia de la Resurrección de Cristo. Y al prepararnos para ser enviados de nuevo, nos preguntamos: ¿por quién somos enviados? ¿A quién somos enviados? ¿Con quién somos enviados? ¿Qué llevamos con nosotros en nuestro envío?.

El capítulo general decidió llamar la atención de todos los frailes y de las comunidades sobre ciertas dimensiones muy concretas de nuestra vida, invitándonos a aprovechar el tiempo de preparación de la celebración del Jubileo como una ocasión para consolidar la vida y la misión de la Orden. Lejos de ser una efímera autocelebración, el recorrido jubilar que se nos propone es más bien un camino -una "escuela"- de verdad y de humildad, un camino de metanoia que nos invita, individualmente y en comunidad, a dar todo su peso a cada una de las dimensiones, a cada una de las exigencias de la vida que profesamos.

Criterios para el Jubileo

La celebración debe estar orientada hacia Dios, de quien recibimos el don de nuestra vocación dominicana; y hacia aquellos a quienes somos enviados.

El recuerdo de nuestra historia tiene por objeto recordarnos, en actitud agradecida, nuestros orígenes y ayudarnos a descubrir el lugar de la itinerancia en nuestro modo de vida.

La celebración del Jubileo es una oportunidad para que, con espíritu ecuménico, nos aventuremos a penetrar en “nuevos mundos”, en actitud de diálogo y solidaridad con los olvidados, los pobres, las víctimas de la violencia y la opresión. Deberíamos acercarnos a los creyentes de otras tradiciones religiosas e igualmente a los no creyentes, para estar junto a ellos en su búsqueda de sentido.

La celebración del Jubileo debería reflejar la creatividad que se necesita para predicar hoy, mediante las artes y los medios modernos (medios de comunicación).

La celebración del Jubileo debe incluir a todas las ramas de la familia dominicana y escuchar la voz y la imaginación de los jóvenes.

Carta del Maestro de la Orden de Predicadores

Apertura Solemne del Jubileo Dominicano

OCTINGENTÉSIMO JUBILEO DE LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN

“Enviados a Predicar el Evangelio”

Nuestro Jubileo nos invita a volver a los orígenes de la Orden

para recordar el momento fundacional, en el que santo Domingo

envió a nuestros primeros hermanos fuera de su casa, de su familia,

de su nación, para que descubrieran el gozo y la libertad de la itinerancia.

ACP Togir, 40

Prot. 50/15/680 Jubilee_2016

Queridos hermanos y hermanas:

Escribo esta carta para anunciar con inmensa alegría la apertura y la programación del Jubileo de los Ochocientos años de la confirmación de la Orden de Predicadores, que celebraremos a partir del 7 de noviembre próximo hasta el 21 de enero de 2017 (cf. ACG Trogir 58, 3). En feliz coincidencia se inscribe la celebración de los 800 años de la confirmación de nuestra Orden con el Jubileo extraordinario de la Misericordia que acaba de proclamar el Papa Francisco.

Predicadores de la misericordia

La grata coincidencia de estos dos Jubileos tan entrañables a nuestra historia, vida y misión dominicanas se constituyen para nosotros en un llamado especial a renovar nuestro ministerio de la Palabra, al que nos conduce la celebración de nuestro octingentésimo aniversario, en torno a la misión específica de la Iglesia: “anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona”.

El capítulo general de Trogir estableció como lema para el año del Jubileo de la Orden “Enviados a predicar el Evangelio” (ACG Trogir 2013, 50) y nos invita a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Por quién somos enviados? ¿A quién somos enviados? ¿Con quién? ¿Qué llevamos con nosotros al ser enviados? El mismo capítulo ha dado también respuesta a esta última pregunta: somos enviados a predicar la buena nueva de la resurrección de Cristo. Creemos que su Resurrección es la revelación definitiva del amor del Padre por Jesús y por el mundo. La resurrección de Cristo es la revelación más clara de “la misericordia de Dios por los pobres pecadores”. Predicar la resurrección consiste en predicar el nuevo camino de amistad con Dios. Esta es la gracia de la cual fue predicador ejemplar santo Domingo, “predicador de la gracia”. Podemos así unir la feliz coincidencia de nuestro año jubilar con el Jubileo de la Iglesia –los predicadores del Evangelio son predicadores de la gracia, y los predicadores de la gracia son predicadores de la misericordia de Dios.

En la Bula de indicción del Jubileo extraordinario de la misericordia el Papa Francisco manifiesta su intención de enviar misioneros de la misericordia durante la cuaresma del año santo 2016. Los frailes y hermanas de la Orden nos sentimos particularmente interpelados por este llamado, puesto que desde el día mismo en que ingresamos a la Orden y antes de hacer nuestra profesión religiosa pedimos “la misericordia de Dios y de los hermanos”. En su caminar de vida evangélica Domingo buscó continuamente testimoniar a Jesús, presencia de la misericordia de Dios entre nosotros, por eso su vida de predicador fue su camino de santidad: desde el generoso gesto de misericordia cuando decide vender sus libros para «no estudiar sobre pieles muertas mientras haya hombres que mueren de hambre», hasta la convicción de que la evangelización de la Palabra de Dios debe hacerse por medio del testimonio de la caridad de la verdad.

La apertura solemne del Jubileo de la Orden tendrá lugar el 7 de noviembre en cada comunidad de la Orden. Desde la curia general de Santa Sabina daremos también solemne apertura al octingentésimo aniversario de la confirmación de la Orden con la celebración de la eucaristía en la fiesta de todos los Santos de la Orden. Invito a todas las Provincias, Viceprovincias, comunidades, entidades, congregaciones, fraternidades y demás instituciones dominicanas a celebrar este día en comunidad como signo de comunión fraterna en la confirmación de la Orden que debemos hacer nosotros ahora.

Durante el año jubilar de la Orden tendremos varios eventos a nivel internacional, cuyo calendario anexo a la presente, con el propósito de promover la participación de toda la familia dominicana en estos importantes encuentros internacionales así como en los diversos eventos locales programados por cada provincia, entidad, congregación y comunidad. De manera particular solicito a los priores provinciales que prevean la participación de los frailes en cada uno de estas actividades jubilares. Cada coordinador de evento les informará lo referente a detalles de inscripción y participación en cada actividad jubilar.

Como “enviados a predicar el evangelio”, durante el año jubilar seguiremos el camino de la Palabra mediante la Lectio Divina “con el fin de animar y apoyar la renovación de nuestra vida dominicana por medio de una escucha atenta de la Palabra, una vida de oración y contemplación en el silencio y en el estudio” (Cf. ACG Trogir, 42 ). Con cuatro secciones: lectio, studio, meditatio y oratio, será publicada diariamente en el sitio internet del Jubileo en los tres idiomas oficiales de la Orden.

Para mayor información sobre actividades y fechas de celebración del Jubileo de la confirmación de la Orden, les invito a visitar nuestro sitio web de la Orden http://www.op.org/es/jubilee (http://www.op.org/en/jubilee - http://www.op.org/fr/jubilee).

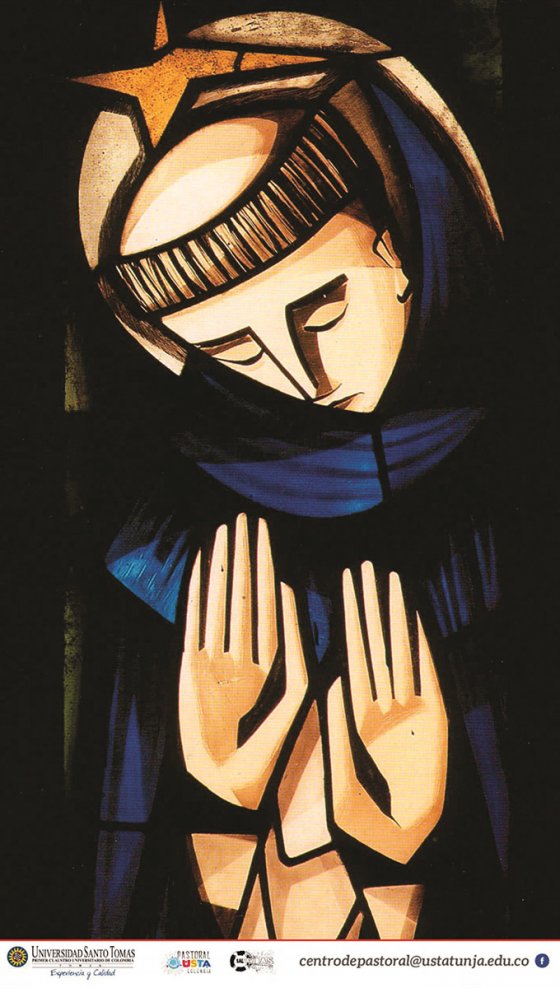

Nuestro padre Santo Domingo quiso encomendar la Orden al patrocinio de María, Madre de misericordia; es por ello que hasta hace pocos años el aniversario de la confirmación de la Orden se celebraba el 22 de diciembre simultáneamente con la fiesta del Patrocino de María sobre toda la Orden. Que María, Madre de los Predicadores interceda por su Orden a fin que el Dios Padre de Misericordia conceda a los hijos e hijas de Domingo la gracia del Espíritu, para que puedan anunciar con su vida y palabras al mundo de hoy y de mañana la llegada de la misericordia.

Fraternalmente en nuestro padre santo Domingo,

Fray Bruno Cadoré, O.P.

Maestro de la Orden

Roma, 21 de septiembre de 2015

El Centro de Pastoral Universitaria les ofrece un espacio de Formación Dominicana y reflexión personal donde encontrará información que servirá para discernir la llamada del Espíritu Santo en nuestras vidas y aprender a responder a ese llamado desde la vivencia de nuestra Espiritualidad y Carisma Dominicano puesto al servicio del prójimo.

En términos de nuestra vida Dominicana debemos decir que esta formación está orientada a la predicación y salvación de las almas.

Familia Tomasina, ojalá esta información que se presenta como resumen sea útil para conocer cada día más la riqueza que nutre y alimenta nuestro proceso formativo Tomista, Humanista y Cristiano.

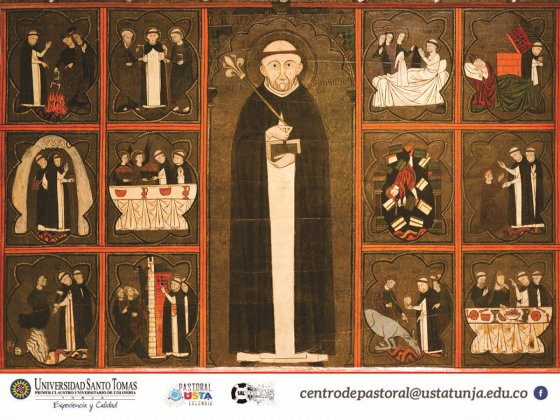

Santo Domingo de Guzmán, Fundador de la Orden de Frailes Predicadores

1170: CALERUEGA, UN HIJO Y UNA NUEVA ESPERANZA. Caleruega, en el corazón de Castilla, ve nacer a Domingo en el cristiano hogar de Félix de Guzmán y Juana de Aza. Él es un guerrero valeroso y un leal vasallo del rey; ella un modelo de nobleza y virtudes. Sus padres son su primera guía y los iniciadores de una maravillosa vocación. Domingo es el tercero de tres hermanos. Un tío sacerdote le enseña las primeras letras y lo inicia en su formación cristiana. Su juventud es la de su tiempo: llena de ideales nobles, buenos augurios y grandes esperanzas.

1184: PALENCIA. ENCUENTRO CON LA UNIVERSIDAD Y CON LOS HOMBRES. Domingo comienza su formación universitaria. Se manifiesta como alumno aventajado y despierto por sus dotes e inquietudes. Su misión en la Iglesia le exigirá mucha sabiduría y una santidad sin medida. Mientras se forma académicamente, Domingo conoce a los hombres de su tiempo en sus necesidades y preocupaciones. Su sensibilidad social y apostólica se van despertando y profundizando. La penuria económica de muchos de sus hermanos lo apremia; por esto vende sus libros de pergamino para ayudar a los pobres. "No quiero estudiar, dice, sobre pieles muertas, mientras los hombres mueren de hambre". Hasta se le ocurre ofrecerse en venta como esclavo para rescatar a unos cautivos de los moros. Su formación teológica es sólida y su amor por el estudio es profundo.

1195: OSMA. UN CANONIGO EJEMPLAR. UN HOMBRE EVANGÉLICO. Es agregado al Cabildo de la Iglesia catedral de Osma para vivir en comunidad. Se consagra al servicio de Dios y al bien de los hermanos. Se entrega a la oración y a la vida de observancia en fraternidad bajo la Regla de San Agustín, buscando la imitación de la vida de los primeros Apóstoles. Su preparación intelectual supera y sirve a sus compañeros de comunidad. Sus aspiraciones y sus ideales maduran en el secreto de su corazón generoso.

1201: OSMA. CONSAGRACIÓN SACERDOTAL. De manos de su Obispo Diego recibe la ordenación sacerdotal. El fuego ardiente de su amor a Dios y el afán apostólico por salvar a sus hermanos resume todo cuanto se puede consagrar a Dios. Su vida sacerdotal es edificante y halla su culminación en la celebración de la Eucaristía. Es nombrado subprior del cabildo de Osma. Sus hermanos necesitan su ejemplo y aceptan su autoridad.

1204: HACIA EUROPA. DESPERTAR DE SU VOCACIÓN APOSTÓLICA: IDEAL DE LA PREDICACIÓN. Domingo sale de España hacia el norte de Europa en calidad de Subprior del Cabildo de Osma para acompañar a su Obispo Diego en una misión confiada por el rey. Este será el comienzo de una serie interminable de viajes por todos los caminos de Europa. Entonces toma contacto con los graves problemas que afronta el cristianismo en el sur de Francia. La herejía está minando la fe. El mal ejemplo de los clérigos y la incapacidad para predicar de algunos obispos tienen en peligro la vida y misión de la Iglesia en aquella región. Domingo siente en carne propia la angustia de la Iglesia. En adelante se consagrará a predicar con su vida y su ejemplo. Su vocación es la predicación y ve la necesidad de salir a defender la verdad del Evangelio amenazada y debilitada por la herejía albigense y por la falta de testimonio de los ministros.

El día lo consagra a la predicación y la noche a la oración. Su palabra es ardiente y convencida. Su vida intachable y ejemplar. Su constante preocupación ¿qué será de los pecadores?

1206: PRULLA, ORIGEN DE LA FAMILIA DOMINICANA. Domingo comienza a recoger los frutos de su predicación y lo acompañan algunos que comparten sus ideales. Ha logrado conversiones de la herejía de muchas mujeres. Con algunas de ellas organiza en Prulla una especie de centro de formación cristiana. Luego transforma este centro en un monasterio de clausura. Les da una legislación y las orienta espiritualmente. Domingo ha hecho su primera fundación antes de organizar la comunidad de frailes. Prulla es como la cuna de la Familia Dominicana.

1215: TOLOSA, PRIMER CONVENTO DOMINICANO. Domingo y sus compañeros viven totalmente entregados a la predicación. Él no recibe honores ni se acompaña de lujos y comodidades. Renuncia a los obispados que le ofrecen, quiere estar totalmente libre para predicar. Pero no quiere que el Evangelio vaya unido a la fuerza de las espadas, por eso se mantiene al margen de las cruzadas. Su poder está en la convicción de sus palabras y su testimonio personal. En Tolosa le ofrecen una casa para organizar a sus fervientes discípulos. Aquí se establece el primer convento de los Frailes Predicadores en torno a su fundador.

1216: ROMA. RECONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA ORDEN NACIENTE. Domingo se dirige a Roma con Fulco, Obispo de Tolosa, para solicitar del Papa la aprobación de su naciente Comunidad. Honorio III entrega el 22 de Diciembre la Bula de confirmación, señalando a sus frailes como "campeones de la fe y verdaderas lumbreras del mundo". Sus hijos hacen honor a esta designación. Su misión es la de iluminar la inteligencia y el corazón de los hombres.

1221: BOLONIA. LA MUERTE, UNA ESPERANZA Y UNA PROMESA. En el atardecer del seis de Agosto de este año, Domingo se despide de sus hermanos diciéndoles que desde el cielo les será más útil que en la tierra. El padre de los Predicadores muere, pero la Orden no queda huérfana. Domingo deja al morir una comunidad llena de fervor por continuar su obra y en proceso acelerado de crecimiento y expansión. Los conventos se multiplican por todas partes y Dios confirma y apoya con signos la Misión de los Frailes Predicadores. Jordán de Sajonia le sucede en el gobierno general de la Orden.

1234: ROMA. SANTIDAD RECONOCIDA Y PROCLAMADA. Gregorio IX lo canoniza solemnemente el 3 de julio de 1234. Toda su vida había sido un constante testimonio de santidad. Ahora es reconocido y proclamando como modelo e intercesor. Sus hijos lo veneran con especial devoción y experimentan su protección constante sobre la Orden.

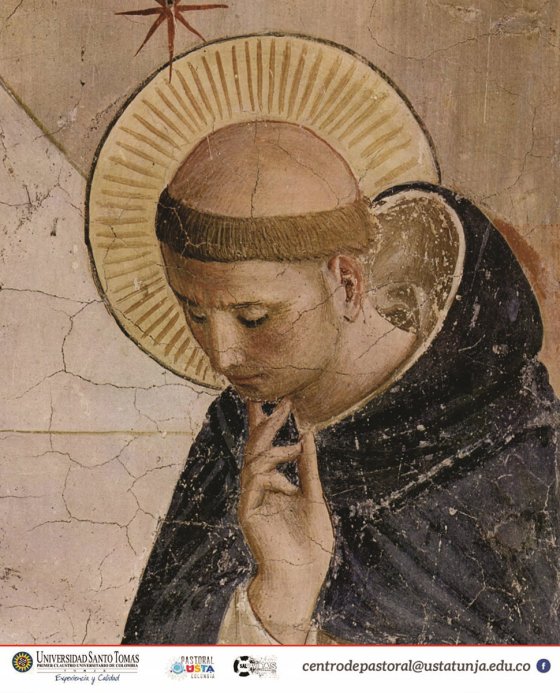

PERSONALIDAD DE SANTO DOMINGO. Podemos reconocer la personalidad de Santo Domingo de Guzmán en la visión transmitida por sus biógrafos e historiadores, plasmada por Dios con una gama de dones y atributos característicos, presentes en la fundación de su Orden.

Hombre de corazón generoso especialmente con los pobres, sacerdote celoso e inteligente; apóstol de la verdad y la caridad en medio de la herejía. Ejerce su autoridad con amor, bondad y dulzura.

La luz que brillaba en su frente podía descifrar la prueba de una conciencia inmaculada, secreto de la atracción poderosa que ejercía sobre los demás. Los pecados de los hombres le causaban llanto y desvelo en sus noches de interminable oración. Durante el día se daba al servicio de los demás y en la noche se entregaba entre sollozos a un prolongado coloquio con Dios pidiendo por los pecadores. "Todos los hombres cabían en la inmensa caridad de su corazón sacerdotal". Su ejemplo es una insignia para sus seguidores, su humildad y sencillez un estímulo para imitarlo.

También le hacía muy amable a todos el hecho que, procediendo siempre por la vía de la sencillez, ni en sus palabras ni en sus obras se observaba el menor vestigio de doblez.

LOS 4 PILARES DE NUESTRA ORDEN.

ESTUDIO: "Santo Domingo con no pequeña innovación, insertó profundamente en el ideal de su Orden el estudio, dirigido al ministerio de la salvación. Él mismo, que llevaba consigo el Evangelio de San Mateo y las epístolas de San Pablo, encaminó a sus frailes a las escuelas y les envió a las ciudades para que estudiaran, predicaran y fundaran Convento" n. 76 L.C.O.

Por lo tanto el estudio debe estar dirigido a la vitalización de toda la comunidad con Dios, su revelación en la Biblia y su caminar en la tradición de la Iglesia para la predicación doctrinal en el acontecer de cada hombre.

Por eso el estudio, como la predicación, debe ser de fronteras, es decir en todas las áreas del saber, para vislumbrar la gracia de Dios que actúa en el hombre para su salvación. Un gran maestro y modelo de estudio en la Orden y en la Iglesia es Santo Tomás de Aquino, que en su doctrina da respuesta a muchas dudas de su tiempo, que hoy en día pueden hallar también una respuesta desde las necesidades de los hombres, con legítima libertad, desde las riquezas nuevas de la sabiduría.

"El estudio asiduo alimenta la contemplación, fomenta con lúcida fidelidad el cumplimiento de los consejos evangélicos, por su misma continuidad y dificultad implica una forma de ascesis, y es una excelente observancia en cuanto elemento esencial de toda nuestra vida" n.83 L.C.O.

Además el estudio está dirigido al progreso continuo de la cultura y como respuesta a sus complejos problemas. La vida común, con el silencio y los momentos de discusión y coloquios, busca su dedicación.

Es claro el cambio con los monjes de ora et labora a ora et estudere, siempre en función de la predicación y a la vez alimentada por la exigencia en ella misma.

PREDICACIÓN: "A ejemplo de Santo Domingo, que ansiaba vehementemente la salvación de todos los hombres y pueblos, sepan los frailes que han sido enviados a todos los hombres, grupos y pueblos, creyentes y no creyentes, y sobre todo a los pobres, para que así dirijan su atención a la evangelización y extensión de la Iglesia entre los pueblos, y a iluminar y confirmar la fe del pueblo cristiano" n. 98 L.C.O.

Como hemos podido apreciar en las anteriores descripciones de los pilares de la Orden, todos van dirigidos al carisma de la predicación, el ministerio de la palabra, lo cual exige asumir la función de profeta (anunciar y denunciar), la comprensión viva del misterio de la salvación en el hombre de cada tiempo, con sus situaciones, aspiraciones y cultura.

Por eso hay un contacto vivo con todas las personas y se cultiva su vida espiritual y las virtudes humanas, apreciando la presencia del Espíritu que actúa en el pueblo de Dios "y discernir los tesoros escondido en las diversas formas de cultura humana, en los que se manifiesta de manera más perfecta la naturaleza humana y se abren nuevos caminos a la verdad.

Además el ministerio se debe caracterizar por ser comunitario y disponible para predicar en cualquier lugar esa Palabra que no es ajena a ninguna situación.

Podemos concluir con la frase celebre que describe la vida de Santo Domingo y de todo fraile dominico: Contemplar y llevar a los demás lo contemplado Contemplare et contemplata allis tradere

LA SAGRADA LITURGIA Y LA ORACIÓN: "Sigan los frailes el ejemplo de Santo Domingo, que, en casa y en viaje, de día y de noche, era asiduo en el oficio divino y la oración, y celebraba con gran devoción los misterios divinos" n.56 L.C.O.

La oración dominicana es la participación y contemplación del misterio salvífico, donde glorificamos a Dios por el eterno propósito de su voluntad y dispensación de la gracia, rogando su misericordia por la Iglesia, las necesidades y salvación del mundo.

La oración común está enriquecida en el oficio divino como la bendición del todo el día, y la cumbre de toda la vida cristiana, es decir, la Eucaristía, celebración del acontecimiento de salvación y por ende la misión de dar a conocer a Cristo como pan de vida.

Nuestra oración debe ser como la considera San Agustín, "cuando alaben a Dios con salmos e himnos, sienta el corazón lo que dice la boca".

Hay que tener en cuenta que la oración litúrgica debe ser enriquecida por la oración personal que nace de la misma predicación, de las necesidades de las personas, y es expresada en acciones devotas como la adoración de Cristo en el misterio eucarístico, el Santo Rosario (contemplación de la vida de Cristo), la oración por los difuntos y la lectio; todo siempre dirigido al crecimiento espiritual para el servicio.

LA VIDA COMÚN: "Según se nos advierte en la Regla, lo primero para lo que nos hemos congregados en comunidad es para vivir unánimes en casa, teniendo una sola alma y un solo corazón en Dios. Unidad que alcanza su plenitud, más allá de los límites del Convento, en la comunión con la Provincia y con toda la Orden. La unanimidad de nuestra vida, enraizada en el amor de Dios, debe ser testimonio de la reconciliación universal en Cristo predicada con nuestra palabra" LCO, 2.

La vida dominicana se caracteriza por gozarlas las cosas, los momentos en común, la oración, estudio, comida, buscando una comunidad de hermanos que se reúnen en el vínculo del amor y de profesión para la obra de evangelización.

Ser iguales en comunidad no implica uniformidad, al contrario es la diversidad de personas que enriquecen la vida, dirigida a compartir la fe en actitudes que integran la vida dominicana y son:

a. Vida común

b. La celebración de la liturgia y la oración personal.

c. El cumplimiento de los votos (obediencia, castidad y pobreza)

d. El estudio asiduo de la verdad

e. Ministerio apostólico.

Y ayudan: el silencio, el hábito, la clausura, y las obras de penitencia.

La vida dominicana busca ir más allá de "todas las cosas les eran comunes y se distribuía a cada uno según su necesidad", haciendo una gran síntesis para la constante vida apostólica. Por ello, los conventos eran llamados casa de predicación, pues eran la primera evangelización al significar la opción de seguir el camino de santidad, según el modelo ideado por Santo Domingo con su experiencia de fe como familia de predicación.

Santo Domingo no escribió nada, pero dejó su proyecto en la vida misma de la Orden.

La Orden de Santo Domingo

Santo Domingo, canónigo regular en Osma, en España, predicador contra los Albigenses, en Tolouse, funda primero una comunidad de mujeres para dar testimonio de pobreza absoluta y auténtica, para oponerla a la pretendida pobreza de los herejes. Después organiza un grupo de predicadores cuya misión fue inmediatamente aprobada por la autoridad de la Iglesia, y con una constitución inicial bien estructurada y con un programa completo, en que se determinan claramente las actividades –estudio y predicación– y el modo de vida –práctica de la pobreza–. Es el mismo Santo Domingo el que controla, dirige y organiza la orden naciente.

Son los principales impugnadores en la controversia contra Guillermo de Santo Amor, Gerardo de Abbeville, Enrique de Gand y los demás adversarios parisienses de los mendicantes. Esta controversia no deja de provocar una evolución doctrinal, que probablemente Santo Domingo no preveía: porque Santo Tomás de Aquino, al defender las órdenes nuevas, basaba la perfección de estado de los religiosos en la consagración definitiva a Dios por la profesión solemne, y considera esta consagración superior a la deputación del simple sacerdote secular para el servicio ministerial de la Iglesia, en virtud de un “oficio”. Los Dominicos como los Franciscanos se entregan con alma y corazón al ministerio apostólico.

La oposición doctrinal no impidió, pues, que los Dominicos ejercieran una profunda acción en la Iglesia, en todos los sectores donde podían ser útiles. No quiere decir que, normalmente, llegasen hasta la masa y los humildes, ya que los frailes Predicadores se reclutaban, sobre todo, entre clérigos y letrados y procuraban siempre, de un modo preferente, adoctrinar a las personas escogidas. Después con sus miembros cuidadosamente instruidos, será una auténtica élite intelectual que la Orden Dominicana instaurará y dirigirá en la cristiandad. Los Frailes Predicadores los conducen por las sendas de la vida espiritual así como a una numerosa clientela de religiosas –no sólo Dominicas sino también de casi todas las demás órdenes femeninas–, por medio de la acción profunda, aunque poco visible, de la dirección espiritual.

Los Dominicos, precisamente por partir de un plan preestablecido, aunque sean innovadores más conscientes, aprovechan instituciones antiguas: al principio los “canónigos regulares” y siguen varias observancias canónicas, como la regla de San Agustín, el vestuarios, la vida en común y el oficio coral, y usan (desde 1212 hasta 1249) incluso del nombre de “canónigos”; su espiritualidad, y su gran austeridad de observancias y algunos usos particulares, les vienen de los Premostratenses. Pero en este marco tradicional se inserta una realidad completamente nueva, que es la primacía del ministerio de las almas.

Esto condicionará todo lo demás, incluyendo las observancias antiguas, que el superior podrá dispensar, según la regla, siempre que los intereses de las almas lo exigieren. La misma constitución administrativa de la Orden, extremadamente centralizada y fundamentada en una base representativa, con superiores temporales y órganos legislativos para toda la Orden, todo eso está previsto para garantizar a los Predicadores una mayor eficacia en su acción apostólica.

➢ Espiritualidad de tipo intelectual, dando la preferencia a la doctrina, abierta al cela por las almas que conduce al ministerio de la predicación y al estudio, exigiendo un austero testimonio de pobreza –he ahí las principales características que se pueden distinguir en la vida espiritual de los Dominicos–: he ahí cómo ellos piensan que se debe orientar al alma por los caminos llevan hasta la perfección y hasta Dios.

➢ Los Dominicos tienen una formación uniforme, frecuentan colegios y universidades de tipo cosmopolita, predican por todos los países de Europa y viven en las ciudades, sensiblemente iguales en todas partes.

➢ En efecto los Dominicos de España y de Italia parece que se dedican más al apostolado y a la predicación, por ejemplo entre moros y judíos: los de Francia y de Italia del norte son más conocidos por sus profesores universitarios y se diría que prefieren el estudio; los de Alemania y Flandes, sobre todo durante el siglo XIV, se dedican con celo a la dirección espiritual, principalmente de religiosas, y cultivan la “mística de la esencia”.

➢ A través de estas diversidades, la tendencia es sensiblemente la misma por toda Europa cristiana: espiritualidad intelectual y doctrinal.

➢ Santo Domingo de Guzmán orienta claramente a sus discípulos hacia el ministerio sacerdotal, y en primer lugar hacia la predicación. Después acentúa el testimonio de la pobreza, aunque ya desde el principio lo tuviese en cuenta, y da a su Orden un carácter universal: ya no se trata de ponerse al servicio del obispo de Tolouse, sino de toda la Iglesia.

4. ESPIRITUALIDAD DOMINICANA

La Espiritualidad se puede definir como la manifestación y cultivo del espíritu que Santo Domingo infundió a su Orden en medio de la Iglesia. La Espiritualidad Dominicana es ante todo, la vida de Santo Domingo y de la Familia Dominicana.

La Espiritualidad Dominicana es la Espiritualidad Cristiana vivida al estilo de Santo Domingo; es el seguimiento de Jesús practicado con el estilo de Domingo; es la vida vivida con el Espíritu de Jesús, en la forma que Domingo la vivió.

Cada generación escribe un nuevo capítulo. Por eso no podemos dar una definición conclusiva, puesto que la historia Dominicana no ha terminado aún. Si queremos escribir hoy nuestro capítulo debemos mantenernos fieles a la tradición Dominicana de forma creativa.

Es necesario recordar nuestras fuentes y nuestro pasado (orígenes y tradición); indagar nuestro presente y vivirlo proféticamente al estilo de Santo Domingo.

San Alberto Magno

Nació en Alemania en 1206. Era de familia rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad. Su padre era Conde o gobernador de la región. Estudió en la Universidad de Padua. Allí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo, y aunque el papá de Alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso, sin embargo la personalidad de Jordán fue tan impresionante para él, que dejó todo su futuro de hacendado, político y hombre de mundo, y entró de religioso con los Padres Dominicos.

Ya en su tiempo la gente lo llamaba "El Magno", el grande, el magnífico, por la sabiduría tan admirable que había logrado conseguir. Lo llamaban también "El Doctor Universal" porque sabía de todo: de ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía, entre otras. Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo. La gente decía "Sabe todo lo que se puede saber" y le daban el título de "milagro de la época", "maravilla de conocimientos" y otros más.

Tuvo el honor San Alberto de haber sido el maestro del más grande sabio que ha tenido la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, y esto le aumentó su celebridad. El descubrió el genio que había en el joven Tomás.

Él mismo contaba que de joven le costaban los estudios y por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba. Pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared, en la parte de arriba, le pareció ver a Nuestra Señora la Virgen María que le dijo: "Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio, no me rezas a Mí que soy ‘Trono de la Sabiduría?’.

Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa. Y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías". Y así sucedió. Y al final de su vida, un día en un sermón se le olvidó todo lo que sabía, y dijo: "Es señal de que ya me voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísima". Y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepararse para morir, y a los pocos meses murió.

En Colonia, en París y en varias otras universidades fue profesor brillantísimo y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía, y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas (lo cual perfeccionará luego su discípulo Santo Tomás).

Escribió 38 volúmenes, de todos los temas. Teología, filosofía, geografía, química, astronomía, entre otros. Era una verdadera enciclopedia viviente.

Fue nombrado Superior Provincial de su comunidad de Dominicos y el Sumo Pontífice lo nombró Arzobispo de Ratisbona, pero a los dos años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y escribir; eran sus oficios preferidos.

Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorrió Alemania predicando, y viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad.

El 15 de noviembre de 1280, mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad, quedó muerto plácidamente. Tenía 74 años. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios que es amor.

Santo Tomás de Aquino

Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, el principal representante de la enseñanza escolástica, una de las mayores figuras de la teología sistemática y, a su vez, una de las mayores autoridades en metafísica, hasta el punto de que, después de muerto, sea el referente de varias escuelas del pensamiento: tomista y neotomista. Es conocido también como Doctor Angélico, Doctor Común y Doctor de la Humanidad, apodos dados por la Iglesia católica, la cual lo recomienda para los estudios de filosofía y teología.

Fue muy popular por su aceptación y comentarios de las obras de Aristóteles, señalando, por primera vez en la Historia, que eran compatibles con la fe católica. A Tomás se le debe un rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra de teología aún sin parangón, así como una teoría del Derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323, fue declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 1880. Su festividad se celebra el 28 de enero.

Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de sangre germana. Su padre, Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti.

En 1244, sintiéndose intensamente llamado a la vida austera e intelectual de los frailes dominicos que había conocido en un convento de Nápoles, ingresó excepcionalmente rápido en su Orden, gracias a la amistad que había trabado con el Maestro General Juan de Wildeshausen. La decisión contrarió sobremanera a su familia, que tenía planificado que Tomás sucediera a su tío al frente de la abadía de Montecasino. Enterados de que Tomás se iba a dirigir a Roma para iniciarse en los estudios del noviciado sus hermanos lo raptaron y retuvieron durante más de un año en el castillo de Roccasecca con la intención de disuadirlo de su ingreso definitivo en la orden. Tras haber sido tentado varias veces, logró huir del castillo, y, para alejarse de su familia tuvo que ser trasladado a París. El Aquinate sorprendió a los frailes cuando estos vieron que se había dedicado a leer y memorizar la Biblia y las Sententias de Pedro Lombardo, incluso había comentado un apartado de las Refutaciones sofísticas de Aristóteles que eran las referencias para los estudios de la época.

Tuvo por maestros más destacados a Alejandro de Hales y a Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica (especialmente el segundo). Entre sus compañeros estaba Buenaventura de Fidanza con quien mantuvo una singular relación de amistad, aunque también de cierta polémica intelectual.

Alberto Magno, seguro del potencial del novicio, se llevó a éste consigo, a Colonia, a enseñarle y estudiar profundamente las obras de Aristóteles, que ambos habrían de defender posteriormente. En esa época Tomás fue ordenado sacerdote.

En 1256 ejerce como maestro de Teología en la Universidad de París. Allí escribe varios opúsculos de gran profundidad metafísica, como De ente et essentia y su primera Summa o compendio de saber: el Scriptum super Sententias.

Además, goza del puesto de consejero personal del Rey Luis IX de Francia. El Papa Urbano IV lo nombró consejero personal, y que le encargó la Catena aurea (Comentario a los cuatro Evangelios), el Oficio y misa propia del Corpus Christi y la revisión del libro Sobre la fe en la Santísima Trinidad, atribuido al obispo Nicolás de Durazzo.

El Aquinate fue enviado de vuelta a París, debido a la gran oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina. Tomás ya había asumido públicamente, numerosas ideas aristotélicas y completó las Exposiciones de las más destacadas obras de Aristóteles, del Evangelio de Juan y de las Cartas de Pablo el apóstol. Por otro lado, escribe sus famosas cuestiones disputadas de ética y algunos opúsculos en respuesta a Juan Peckham y Nicolás de Lisieux, al tiempo que terminaba la segunda parte de la Summa Theologiae. Tan pronto comenzó la tercera parte de la Summa Theologiae tuvo una singular experiencia mística tras la cual se le haría imposible escribir: “Me han sido reveladas semejantes cosas que lo que he escrito me parece paja”.

Al menos accedió a la invitación del Papa Gregorio X para asistir al Concilio de Lyon II. Sin embargo, desde el arrebato místico estaba muy débil, y hubieron de acogerle en la Abadía de Fossanova. Tras varias profecías y milagros documentados y con numerosos testimonios, Tomás murió haciendo una enérgica profesión de fe el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracina. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, los restos mortales del filósofo y teólogo fueron trasladados a Tolosa de Languedoc, motivo por el cual la Iglesia católica celebra su memoria en esta fecha. Tomás de Aquino fue canonizado el 18 de enero de 1323. Las condenas de 1277 fueron inmediatamente levantadas en lo que respecta a Tomás de Aquino el 14 de febrero de 1325.

Sus obras más extensas, y generalmente consideradas más importantes y sistemáticas, son sus Sumas: la Summa Theologiae, la Summa contra Gentiles y su Scriptum super Sententias. Aunque el interés y la temática principal siempre es teológico, cuenta también con varios comentarios a obras filosóficas, destacándose, en Aristóteles con obras filosóficas, polémicas o litúrgicas. Sus obras se encuentran divididas en:

Tres síntesis teológicas, o summas.

Nueve tratados en la forma de disputas académicas.

Doce disputas quodlibetales.

Nueve exégesis sobre las Sagradas Escrituras.

Una colección de glosas de los Padres de la Iglesia sobre los Evangelios.

Once exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles.

Dos exposiciones de trabajos de Boecio.

Dos exposiciones de trabajos de Proclo.

Cinco trabajos polémicos.

Cinco opiniones expertas, o responsa.

Quince letras sobre teología, filosofía o temas políticos.

Un texto litúrgico.

Dos oraciones famosas.

Aproximadamente 85 sermones.

Ocho tratados sobre teología.

Orden de predicadores

Los Dominicos nacen en el contexto de la cruzada albigense, guerra emprendida por iniciativa de la Iglesia Católica y la nobleza del reino de Francia en contra de los cátaros y la nobleza de Occitania a comienzos del siglo XIII. Domingo de Guzmán, natural de Caleruega, era un clérigo que integraba el capítulo de la catedral de Osma. Durante un viaje diplomático realizado con su obispo Diego de Acevedo al norte de Europa, fue encargado del intento de conversión de los cátaros instalados en el sur de Francia. Hacia 1206, organizó, con la aprobación del Papa, un grupo de predicación que imitaba las costumbres de los cátaros, viviendo pobremente, sin criados ni posesiones, pero sus intentos fueron un fracaso, lo que decidió el uso de la fuerza y el inicio de la llamada cruzada contra los cátaros.

Santo Domingo continuó madurando su idea y se fue a vivir a la diócesis de Toulouse, donde fundó un monasterio femenino en Prohuille. Finalmente, hacia 1215 organizó la primera comunidad formal de “hermanos predicadores”, como fue llamada la orden naciente. Se componía de 16 integrantes. Dicha comunidad se guiaba bajo la regla de San Agustín y vivía en conventos o casas urbanas, bajo una espiritualidad a la vez monástica y a la vez apostólica. El lema escogido fue “Contemplari et contemplata aliis tradere” (“Contemplar y dar a otros lo contemplado”). Todo esto fue novedoso para la época, pues hasta entonces, los religiosos vivían en monasterios y no se dedicaban a la predicación, la cual era oficio propio de los obispos. Los dominicos tomaron como ejes de su carisma el Estudio, la Predicación y la Pobreza Mendicante.

De manera paralela a la fundación de los predicadores y de las monjas, nació la Milicia de Jesucristo, después conocida como Tercera Orden de la Penitencia de Predicadores, que sería la rama seglar de la organización. En la actualidad es conocida como orden seglar dominicana, y sus miembros como seglares de la orden de predicadores. Entre los miembros más famosos de esta rama de la orden, se encuentran Catalina de Siena, Sigrid Undset y Pier Giorgio Frassati.

La Orden de Predicadores fue aprobada por el papa Honorio III en 1216. Pocos años después, Santo Domingo tomó la decisión de dispersar al pequeño grupo, enviándolo a lugares claves de la Europa de entonces: París y Bolonia, donde se encontraban las dos principales universidades del mundo occidental. El éxito fue inmediato. Si en 1221, cuando murió su fundador, los dominicos eran alrededor de 300 frailes, unos cincuenta años más tarde el número rodeaba los 10.000 miembros. Hasta el siglo XIX, los Dominicos representaron la segunda comunidad masculina más numerosa, después de los Franciscanos. Pronto se hicieron muy populares, y grandes teólogos se forjaron en sus filas. Los casos más renombrados son los de Tomás de Aquino, Alberto Magno, Meister Eckart y Vicente Ferrer.

Tras una decadencia que afectó a todas las órdenes religiosas en general durante el siglo XIV, los dominicos se reformaron en el siglo XV, y tuvieron una nueva época de gloria intelectual que protagonizaron los dominicos del Convento de San Esteban de Salamanca, donde se forjó la Escuela de Salamanca, en su faceta teológica, que daría después sus frutos en la filosofía, el derecho y la economía, con personajes de la talla de Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado o Domingo de Soto, que hicieron unos planteamientos sobre los problemas de la sociedad inusualmente avanzados.

Mientras tanto se enfrentaban a una nueva tarea: la Evangelización de América. Su trabajo allí fue muy importante y en los anales de la historia se tiene en especial consideración a Fray Bartolomé de las Casas, Fray Antonio de Montesinos, Fray Pedro de Córdoba, San Luis Bertrán y otros más por su labor en la defensa de los derechos de los indígenas americanos.

En América, los dominicos también intervinieron en la educación de la población criolla, a través de la fundación de centros universitarios y en la propagación de prácticas y devociones que aún hoy están presentes entre la población católica, como la devoción a la Virgen María a través del rezo del rosario.

Al advenir la época de las revoluciones (siglos XVIII-XIX) tanto en Europa como en América, la orden soportó la crisis más grande de su historia. La inobservancia, la laxitud, la aridez intelectual, unida a los ataques que desde el exterior lanzaron las autoridades políticas de corte liberal, la llevaron a casi desaparecer por completo. A partir del siglo XIX comenzó una segunda restauración, si bien el número de religiosos nunca volvió a tener el guarismo de otras épocas.

Uno de los restauradores más conocidos por su influencia en Francia y en Europa en general, fue Enrique Lacordaire.

En el siglo XX la orden dominicana recuperó parte de su antiguo esplendor en el campo teológico y pastoral. Por medio de teólogos como Marie Dominique Chenu, Yves Congar Santiago Ramírez y Aniceto Fernández, entre otros, los Dominicos tuvieron una influyente participación en el Concilio Vaticano II. En la actualidad, los alrededor de 6.500 frailes que existen se dedican especialmente al estudio teológico y filosófico, a la pastoral en parroquias, a la misión y la enseñanza en centros de estudio.

Espiritualidad Término y Concepto

1. ESPIRITUALIDAD

1.1. Término y concepto: Puede tener los significados siguientes: es la cualidad de lo que es espiritual (de Dios, de los ángeles, del alma humana, de la Iglesia); es sinónimo de piedad realmente poseída (de un santo, o de todo aquel que tiene relaciones de servicio con lo Divinum); es la ciencia que estudia y enseña los principios y las prácticas de que se compone dicha piedad o dicho servicio de Dios; cuando se identifica con escuela de espiritualidad. Hay también muchos sinónimo usados o preferidos por autores para indicar la espiritualidad, entendida como servicio de Dios o como ciencia espiritual. (camino de vida espiritual, método, modo o modalidad, orientación, mentalidad, corriente, actitud, forma o norma de vida, tradición, experiencia, y otros). En los documentos pontificios salen con más frecuencia los siguientes sinónimos: camino, método, doctrina ascética, enseñanza espiritual, espíritu, escuela espiritual.

Una eventual definición: es un particular servicio cristiano de Dios, que acentúa determinadas verdades de la fe, prefiere algunas virtudes según el ejemplo de Cristo, persigue un fin secundario específico y se sirve de particulares medio y prácticas de piedad, mostrando a veces notas distintivas características.

1.2. Clasificaciones: Hay diversos criterios para su clasificación, y según se siga uno u otro cambio incluso de género de espiritualidad. Se clasifican del modo siguiente:

a. Según del criterio étnico-geográfico (oriental y occidental, española, americana, otras)

b. Según el criterio doctrinal o según las verdades de fe preferidas (trinitaria, Cristológica, eucarística, mariana, otras)

c. Según el criterio ascético-práctico o según las virtudes preferidas, enseñadas o practicadas particularmente (e. de la penitencia)

d. Según el criterio antropológico o psicológico (e. intelectualista, práctica, afectiva)

e. Según el criterio de los estados y de las profesiones (e. laical, presbiteral y religiosa: e. de los médicos, de los maestros, otros)

f. Según el criterio histórico-cronológico (e. paleocristiana, medieval, moderna, renacentista, barroca, contemporánea)

g. Según el criterio de los grandes fundadores de órdenes o congregaciones religiosas (e. agustiniana, benedictina, franciscana, dominicana, carmelitana, ignaciana, otras) Este criterio es el más tradicional e incluso de mayor importancia práctica y es muy seguro que ningún otro criterio está tan justificado ni tan documentado como éste.

1.3. Tres aspectos nuevos en el concepto de espiritualidad.

a. El primero, basado en el retorno a las fuentes bíblicas y humano-psicológicas, expresa la necesidad de reconducir las palabras abstractas de espiritualidad y de espiritual a su contenido original y vital de tipo personal. Esto significa reconducir la vida espiritual al Espíritu Santo. (Cf. Rom 5,5)

b. El segundo aspecto de la renovación afecta a la vocación universal de cada una de las personas a la perfección de la caridad para con Dios y para con los hermanos. Con la finalidad de facilitar y encarnar el mismo y único ideal evangélico de perfección en la caridad, dentro de una santa y rica pluriformidad. (Cf. 1 Cor 12)

c. El tercer aspecto se refiere a la unidad de los cristianos y a la unidad de las religiones mundiales.

2. HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD

Trazaremos algunas de sus líneas más destacadas y progresivas que prevalecen en las diversas épocas de la historia.

2.1. Las vías del cristianismo primitivo: caracterizado por dos grandes experiencias originales: el cristocentrismo y la vida de comunión en la Iglesia. La primera experiencia, entendida como participación en la vida de Jesús y como seguimiento del Maestro. En la segunda experiencia o dimensión del cristianismo primitivo, la página de los Hechos que nos presenta a la comunidad de Jerusalén en perfecta comunión (Hch 2, 42-47)

Sobre estas dos dimensiones ordinarias y universales que expresan la santidad cristiana, se asientan otras dos vías extraordinarias que en el cristianismo primitivo dan fe de la radicalidad de la opción evangélica: el martirio y la virginidad. El martirio se consideró como la cima de la profesión de la propia fe y una perfecta configuración con Cristo crucificado. (Cf. Ap 7,14). La virginidad cristiana, opción por el Reino de los cielos, es vivir el misterio de la Iglesia, virgen y esposa del Señor. Nace así una consagración especial, arraigada en el bautismo.

2.2. Las vías del monacato primitivo: cristianos que escogen el testimonio del Evangelio con una radicalidad característica. Los eremitas abandonan las ciudades por el desierto, la vida tranquila por la penitencia y la soledad. El cenobismo, ya desde los tiempos de Pacomio, la vida común, modera las exageraciones de los solitarios, ordena las relaciones de la vida comunitaria, acentúa las exigencias de la caridad y no solamente las de las ascesis: privilegia además el camino del diálogo espiritual con los monjes más ancianos y experimentados que ejercen el ministerio de la paternidad espiritual.

La humanidad de san Benito y la precavida pedagogía de su Regla ofrecen un oportuno equilibrio en Occidente a la santidad monástica. La vía espiritual del trabajo y la oración, la armonía comunitaria bajo la dirección de un pater familias que es el abad, el entramado de la oración litúrgica y de la personal, la lectura de la Biblia y el ejercicio de las virtudes, son los puntos básicos de esta santidad, que se abre también a la caridad social, a la hospitalidad, al trabajo, al servicio de la cultura.

2.3 Vías medievales de la santidad: de la edad Media podemos deducir dos puntos de referencia que expresan la novedad en la continuidad evangélica. Órdenes mendicantes consiguen realizar una síntesis entre las exigencias del seguimiento, la comunión de la vida, la dimensión evangélica y evangelizadora, en contacto vivo con el pueblo. Es significativo que esta vida se designara como apostólica, porque quería emular la vida de los apóstoles con Jesús o en la comunidad primitiva de Jerusalén.

A nivel popular, la vida de la espiritualidad y de la santidad se desplaza hacia la llamada religiosidad popular. Se trata de una manera de vivir la fe y de compartir las experiencias cristianas en formas típicamente populares, creativas, fuera de los esquemas demasiado rígidos de una liturgia clericalizada, en una forma de liturgia popular. (Los misterios de la Navidad y de la Pasión, reliquias, el culto, el Santísimo Sacramento, las procesiones y las peregrinaciones). El pueblo vivió largo tiempo en la Edad Media y en los siglos siguientes este tipo de santidad.

2.4. Formas de espiritualidad de la época moderna: se caracteriza por aquella corriente de espiritualidad llamada devoción moderna, que concede un relieve especial a la praxis de la meditación, a la búsqueda de la contemplación, de la interioridad, casi como complemento y como reacción a veces contra cierta superficialidad que se advertía en la religiosidad popular. Va acompañada de la ascesis y de la práctica de las virtudes. También son vías de santidad las que se desarrollan en diversas escuelas y en devociones o acentuaciones de algunos aspectos concretos del misterio de Cristo o de María. Pensemos en la devoción al Sagrado Corazón o a los Sagrados Corazones.

La época moderna conoce además, desde Ignacio de Loyola, un florecimiento de la santidad apostólica con múltiples fundaciones dedicadas a las obras de misericordia corporales y espirituales, a la educación, a las misiones. Los santos de esta época llevan marca de personas de acción y de una generosa entrega a la caridad social.

2.5. Los caminos del tiempo presente: En nuestro siglo que se dirige hacia su fin parecen reavivarse y converger las vías espirituales. Se reavivan las vías del cristianismo primitivo, exigiendo fuertemente un retorno a las fuentes, a las vías de la espiritualidad bíblica, patrística, litúrgica y monástica.

Es el tiempo de la espiritualidad de los laicos, de la promoción de la santidad en la familia, en el trabajo y en la profesión. Esto hace que el protagonismo de la espiritualidad pase en cierto modo a los movimientos laicales. Es la época de los movimientos eclesiales. Estamos en un momento de la historia en que las diversas vías históricas de la espiritualidad y de la santidad –la de los diversos estados de vida, de los diversos carismas históricos, de las acentuaciones evangélicas– están llamadas a vivir en una relación mutua de unidad: “Que todos sean uno para que el mundo crea” (Jn 17,21).

Espiritualidad Dominicana

La Espiritualidad se puede definir como la manifestación y cultivo del espíritu que Santo Domingo infundió a su Orden en medio de la Iglesia. La Espiritualidad Dominicana es ante todo, la vida de Santo Domingo y de la Familia Dominicana.

La Espiritualidad Dominicana es la Espiritualidad Cristiana vivida al estilo de Santo Domingo; es el seguimiento de Jesús practicado con el estilo de Domingo; es la vida vivida con el Espíritu de Jesús, en la forma que Domingo la vivió.

Cada generación escribe un nuevo capítulo. Por eso no podemos dar una definición conclusiva, puesto que la historia Dominicana no ha terminado aún. Si queremos escribir hoy nuestro capítulo debemos mantenernos fieles a la tradición Dominicana de forma creativa.

Es necesario recordar nuestras fuentes y nuestro pasado (orígenes y tradición); indagar nuestro presente y vivirlo proféticamente al estilo de Santo Domingo.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD DOMINICANA

Según P. Felicísimo Martínez Díez, O.P. anota cuatro características: Cristiana, Encarnada, Cristocéntrica y Evangelizadora.

• Cristiana: Debe ser, ante todo, Cristiana, una espiritualidad del seguimiento de Cristo. Jesús es el único al que hay que seguir. La Espiritualidad Dominicana abarca la totalidad de la vida y la misión. Es toda la vida vivida con el Espíritu de Jesús, al estilo de Santo Domingo, no se reduce a los momentos de oración y de la celebración litúrgica. (Cf. LCO No. IV C.F.)

• Encarnada: quiere decir que asume con discernimiento la condición humana propia y ajena. La espiritualidad de Domingo es de inserción en el mundo. Domingo se adentra y progresa en esta espiritualidad en la medida que se adentra y progresa en el conocimiento y en la compasión de la humanidad doliente. Esta espiritualidad de encarnación es en buena parte de la fuente de la rica personalidad de Santo Domingo. Felicísimo lo llama “Espiritualidad Gótica”, porque es un Cristo sensible, paciente, crucificado. En una palabra nuestra espiritualidad sabe armonizar lo humano y lo divino como lo hiciera Domingo.

• Cristocéntrica: toda espiritualidad es Teocéntrica. Pero la experiencia de Dios no es directa e inmediata, sino por Cristo, mediador. Para Domingo Cristo es el centro. En el crucificado se revela el verdadero rostro amoroso de Dios. En el dolor humana, en los crucificados de la tierra, se revela el rostro crucificado de Cristo en la tierra.

¿Cómo encarna domingo esta espiritualidad Cristocéntrica?

o Su aprecio a la pobreza. Para Domingo la pobreza tiene un sentido positivo, no es simple ascesis.

o En un camino hacia el sometimiento de los instintos a la soberanía del Espíritu.

o Es una forma efectiva de compasión con la humanidad doliente.

o Es la confianza en la Providencia Divina.

o Es un camino de libertad para el seguimiento radical de Cristo y para el anuncio del Evangelio.

• Evangelizadora: en Domingo toda está al servicio de la predicación. Está finalidad inspira y configura todos los componentes de la vida dominicana: oración, liturgia, vida comunitaria, estudio, otras. La Espiritualidad Dominicana es esencialmente una espiritualidad de evangelización. En el ministerio de la evangelización domingo conjuga armónicamente la fidelidad a Jesús y la fidelidad a los hombres, dos fidelidades inseparables en el verdadero apóstol.

La espiritualidad del evangelizador es una espiritualidad de la Verdad. El ideal Dominicano de la verdad es mucho más que un ideal académico o intelectual: es un ideal evangélico. La evangelización puede ser eficaz por la fuerza de la Palabra y por el respaldo de la vida evangélica del predicador.

LA POBREZA EVANGÉLICA

La predicación implica como nota fundamental la pobreza evangélica. Este es un rasgo esencial de la Espiritualidad Dominicana. El que quiera predicar a Cristo pobre debe imitar su vida pobre. La pobreza evangélica no es simple renuncia ascética a los bienes materiales. Es denuncia de toda idolatría y anuncio del valor absoluto del Reino. Por eso tiene un profundo significado testimonial y profético.

Una espiritualidad de la pobreza es una espiritualidad de la confianza en la Providencia, de las Bienaventuranzas, de la Comunión Fraterna y de la Compasión. Recordemos que la predicación dominicana es una predicación desde la comunidad. La vida comunitaria es una práctica de los valores evangélicos, por consiguiente, un testimonio activo del Evangelio, quizá el testimonio más eficaz. DOMUS PRAEDICATIONIS.

El Carisma Fundacional

El Carisma Fundacional es el carisma recibido por el fundador en cuanto a fundador. Constituye y define el instituto dentro de la Iglesia y determina su índole peculiar, su manera de ser y su misión apostólica. El carisma no se identifica con las actividades u obras que le fundador recomendó realizar.

Cada Instituto debe conservar y acrecer su carisma, su índole propio, su espíritu, su manera de ser, su aire de familia. A Cristo hay que imitarlo en radicalidad, pero desde la perspectiva del propio carisma, es decir, en configuración especial con Él, en un determinado aspecto de su misterio.

¿En qué consiste el carisma fundacional? Es un don de gracia concebido por el Espíritu Santo para hacer de nuevo en ella visible y realmente presente a Cristo, Virgen, Pobre y Obediente. Es la profunda preocupación por configurarse con Cristo. La dimensión más honda y sustantiva del carisma: “la peculiar configuración con Cristo y transmitida a los discípulos”.

Todo fundador tiene un modo peculiar de asimilar y vivir los elementos constitutivos de toda vida cristiana y evangélica. En respuesta a una personal vocación. Se siente impulsado a reproducir en su vida algunos rasgos especiales de la vida de Cristo. La experiencia del Espíritu es la clave para entender el Carisma Fundacional. Este carisma vivido por el fundador es comunicado a sus discípulos para que lo vivan, custodien, profundicen y lo vayan profundizando.

El carisma se traduce en espiritualidad, es decir en un conjunto de rasgos, de actitudes, de elementos doctrinales y experimentales, que constituyen el modo de ser o índole del instituto. Podría decirse que una espiritualidad es una teología meditada y vivida hasta el punto de crear un estilo de vida. Finalmente, toda espiritualidad auténtica es una forma de configuración real con la persona de Jesucristo, obrada por el Espíritu.

Fuente de Inspiración: dice Guy Bedonelle que el carisma de Santo Domingo es mucho más de síntesis que de invención. Reside en el arte de conjuntar, de conciliar, de organizar un manojo los elementos de la tradición. Estos elementos: la espiritualidad clerical, regular o monástica y también apostólica. Hay que añadir que en la Edad Media la tradición espiritual estaba todavía unificada en torno a la Biblia, que se resumía en la Lectio Divina, y en la enseñanza de los Padres de la Iglesia, ambas fuentes se hallan integradas en la celebración litúrgica.

Otras fuentes: Casiano, San Agustín con su regla, los Premostratenses, Grandmont, los Cistercienses. También hay que tener los campos de acción: España, Languedoc, Italia y los horizontes paganos (los cumanos). También las tareas de canónigo: predicador, teólogo, fundador, contacto con los herejes, laicos, jóvenes, hermanas. Todo ello fue fuente de inspiración.

La Predicación Dominicana

Es lo primero que nos define o en función de lo cual nos definimos. Es un valor constitutivo de nuestro ser dominicano. Es un carisma, una espiritualidad, una experiencia cualificada del Espíritu y una obra del mismo Espíritu a través del predicador. Es una forma de seguir radicalmente a Jesús, que no sólo predica, sino que es la Palabra, la Buena Nueva y camino de la luz. Por consiguiente el carisma de la predicación configura toda la vida del predicador y alimenta un estilo de vida evangélica en todas sus dimensiones.

Para el P. Felicísimo la predicación dominicana comprende varias experiencias para la vida cristiana y que Domingo encarnó en el carisma de la predicación. Estas son: Experiencia de Dios, Experiencia Comunitaria, Pobreza Evangélica y Experiencia Apostólica.

1. La Experiencia de Dios: consiste en una experiencia radical de fe, cultivada a través de una intensa vida de contemplación, filtrada a través de la contemplación y el estudio de la Palabra de Dios. Esta contemplación dominicana incluye el silencio contemplativo, la oración, la celebración litúrgica y el estudio. La experiencia contemplativa es parte integrante del carisma de la predicación; es núcleo de la Espiritualidad Dominicana.

2. La Experiencia Comunitaria: es un llamado a vivir como las primeras comunidades que se conocieron con el nombre de fraternidades. Domus Praedicationis, pues la predicación no se reduce al mero anuncio verbal de la Palabra, incluye sobre todo, el anuncio testimonial y la experiencia viva de la Palabra. La práctica de la fraternidad es ya un ejercicio del carisma de la predicación.

3. La Pobreza Evangélica: era la gran ausente en la Iglesia y la vida religiosa del siglo XIII. El éxito de las Órdenes Mendicantes fue la pobreza. La pobreza posibilita adentrarse en la experiencia cristiana. Así nos lleva a la experiencia de Dios Padre, de la Providencia, de la gratuidad del Reino, de la fraternidad; a la experiencia central del misterio cristiano: la Kenosis, el anonadamiento y la muerte.

La pobreza dominicana no es una simple virtud moral o ascética. Tiene una dimensión esencialmente teologal y carismática. Es el camino para la identificación con Cristo. Para Domingo el misterio de la predicación se ejerce sólo con la fuerza de la palabra y con el respaldo testimonial de la pobreza evangélica.

4. La Experiencia Apostólica: es la central del carisma dominicano. Esta no se reduce a actividades. Es sencillamente la experiencia de la vida apostólica como forma de espiritualidad cristiana, como forma de seguimiento de Cristo.

Sólo puede ser predicador aquel que ha tenido la experiencia de la Palabra o la experiencia de Dios.

➢ En primer lugar porque la Palabra es exigente e interpela al predicador reclamándole una vida acorde con la misma Palabra.

➢ En segundo lugar porque la evangelización es una forma de imitación de Cristo. Ser predicador es repetir el camino de Jesús.

➢ En tercer lugar porque evangelizar no es simplemente anunciar un mensaje, sino hacer y practicar el Evangelio o hacer que el Evangelio se actualice.

El carisma dominicano es el carisma de la predicación entendida en estos términos: Todos los rasgos de la Espiritualidad Dominicana confluyen y se concentran en ese carisma: la experiencia contemplativa de Dios, la de la fraternidad, etc. Y todas las prácticas destinadas a sustentar y alimentar estas experiencias tienen un dimensión apostólica y reciben su inspiración del carisma de la predicación.

Características de la Predicación Dominicana

La predicación dominicana es itinerante y universal; acompañada por un estilo de vida apostólica. Tiene una dinámica propia y sus características son: Doctrinal, carismática, Profética, Itinerante – Multiforme y de Fronteras.

1. Doctrinal: no significa teórica o abstracta, sino Kerigmática, Cristocéntrica, positiva. Es una predicación positiva en cuyo centro está el anuncio de la Verdad de Dios que se ha manifestado en Cristo. Este carácter Kerigmático y doctrinal hace que la predicación dominicana esté íntimamente asociada a la oración, a la experiencia contemplativa y al estudio de la Verdad Sagrada.

2. Carismática: quiere decir que no está apoyada en investiduras jerárquica, poder político o coerción, sino en el Espíritu, el poder de la Palabra de Dios y la vida evangélica del predicador. El predicador es un carismático, un maestro espiritual, no una autoridad jerárquica. Está libre del gobierno y de la administración.

3. Profética: su mira está puesta sobre todo en el presente de la Iglesia y e la sociedad, para iluminar e interpretar este presente desde la profundidad de la contemplación y a la luz de la Palabra de Dios. Actualizar la Palabra de Dios; ésta es la misión principal del profeta. La predicación profética nace de las entrañas del presente, desde las circunstancias históricas del presente, para iluminarlo desde la fe. El profeta está abierto al futuro y es generador de esperanzas. También el profeta denuncia aquellas situaciones en las que se revela aún la ausencia de la salvación.

4. Itinerante y Multiforme: significa que sea libre y con movilidad propias de quien profesa la pobreza evangélica radical, y puede hacerse presente allí donde lo requiera el misterio de la predicación. El mayor enemigo de una predicación profética es la esclavitud del predicador, las ataduras o intereses personales ajenos al Evangelio.

La predicación dominicana es al mismo tiempo multiforme, en los sermones solemnes, coloquios, disputas, el anuncio primero a los paganos, en concentraciones máximas o encuentros personales, la palabra escrita, otros. La misma celebración litúrgica es un anuncio vivo de la Palabra de Dios.

5. De Fronteras: No se trata de fronteras meramente geográficas, se trata de fronteras teológicas y culturales. Estas fronteras geográficas sirven para definir las fronteras entre la fe y la incredulidad, entre la Iglesia y el paganismo. La predicación dominicana primitiva se coloca en la frontera de la nueva cultura: cultura de las universidades, cultura asociacional que busca nuevos modelos de democracia y participación; en los principales centro urbanos y universitarios. Esta es una exigencia de toda predicación profética, estar atentos a los signos de los tiempos, a las nuevas circunstancias históricas, a las nuevas fronteras de la humanidad.

El Carisma de la predicación es universal en la Iglesia. La Orden debe ser signo, parábola, aguijón, terapia para la Iglesia. Este es el aporte específico de la Orden de Predicadores.

La Contemplación

LCO No. IV: “La vida propia de la Orden es la vida apostólica en sentido pleno; una vida en la cual la predicación y la enseñanza deben brotar de la abundancia de la contemplación.”

El ejemplo de Santo Domingo: estudiar mucho y hablar sólo de Dios. Contemplación rebosando y enriqueciéndose en la donación apostólica, predicación brotando, sincera y auténtica de una plenitud de contemplación. La contemplación nace del amor, y el amor de la verdad.

Definición: Santo Tomás la define como: “una simple intuición de la verdad divina, que tiene su origen en la caridad. Procede de una fe viva, fortalecida por los dones del Espíritu Santo, dones de inteligencia, sabiduría y ciencia.”

La contemplación consiste en una misteriosa percepción de la presencia de Dios, es un conocimiento lleno de amor y casi experimental de Dios, un ver a Dios, poseerlo y ser poseído por Él; es una visión de Dios posible ya en la tierra. La vida contemplativa es una vida íntima de fe y amor que tiene a Dios por objeto. Es una respuesta teologal de fe, esperanza y amor con el cuál el cristiano se abre a la revelación y a la comunión del Dios vivo por Cristo en el Espíritu Santo.

La caridad es el principio y el impulso; la sabiduría no es sólo conocimiento superior, sino un conocimiento afectivo, deleitoso; la contemplación propiamente es la plenitud de la lucidez y comprensión gozosa de la verdad; es la penetrante visión amorosa del Dios Uno y Trino, llena de goces y alegrías.

Para Santo Tomás la vida apostólica no se contrapone a la vida contemplativa, sino que es una fusión de contemplación y acción. La vida apostólica del dominico es contemplación que fructifica en la acción, es acción que brota de la plenitud de la contemplación.

Santo Tomás distingue tres fases en el acto de la contemplación:

➢ Aquella del amor que incita a contemplar.

➢ La contemplación, como simple intuición de la verdad.

➢ La necesidad de dar a conocer aquello de lo contemplado.

La contemplación no es un acto, sino un sistema de vida; no es sólo preparación para el apostolado, sino que es el agua viva que nutre continuamente la acción apostólica. El dominico no distribuye el tiempo en orar y predicar, sino que cuando ora está con los hermanos y viceversa; cuando predica está con su mente dirigida a Dios.

La Liturgia en la Vida Dominicana

1. De la Liturgia en general: dice la S.C. No. 7: “La liturgia es el ejercicio del Sacerdocio de Cristo. Por esos se puede definir como la actuación y continuación de la obra sacerdotal de Cristo, por medio de signos sagrados, significantes y eficaces”. La espiritualidad propia de la Iglesia es la presencia activa de Cristo y la revelación de su misterio.

2. Características de la Espiritualidad Litúrgica: teológica, Histórico - Salvífico, Dinámica - Operativo.

a. Teológico: finalizada hacia el Padre, en Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, en virtud de una dimensión pnumatológica del todo especial.

b. Histórico – Salvífico: es Bíblica, Eclesial, porque es la Iglesia la que actualiza la historia de la salvación, es pascual porque es un resumen condensado de la salvación.

c. Dinámica – Operativo: porque lleva más fácilmente a ver como el obrar cristiano, impregnado por la espiritualidad litúrgica, es un obrar operativamente dinámico.

3. La Liturgia en la Orden de Predicadores: dice LCO No. 57: “Por tanto, la celebración de la liturgia es el centro y el corazón de nuestra vida, cuya unidad radica principalmente en ella”.

4. ¿Por qué tanta insistencia en la Celebración Litúrgica?

➢ Porque en ella se descubre de manera viva y mistérica las maravillas de Dios que el predicador ha de asimilar para llevar a los demás la Buena Nueva de salvación.

➢ La liturgia no es sólo oración, culto y alabanza, sino que es realización, ejecución de la razón.

➢ La liturgia es fuente de contemplación y vehículo apta de predicación; fuente y causa de unidad, culto a Dios e intercesión y santificación de la vida conventual; y personal.

➢ En la liturgia se encuentra y experimenta la Palabra de Dios, hecha vida.

➢ Porque el dominico hombre de la Palabra, necesita especialmente de la Eucaristía y de su prolongación en la Liturgia de las Horas, pues de ella parte y a ella debe conducir; a actividad en la Iglesia. Y es que e dominico participa y contempla, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la salvación que debe anunciar.

➢ Además la Liturgia, como la vida fraterna de comunidad, es un elemento de la vida apostólica dominicana. La comunidad de oración es ya un apostolado.

➢ LCO No. 59: “La celebración de la misa conventual ha de ser el centro de la liturgia de la comunidad. Pues como memorial de la muerte y resurrección del Señor, es vínculo de caridad fraterna y fuente principal de la fuerza apostólica.”

5. La Celebración de las Horas: constituye una magnifica introducción para la contemplación. Los textos de la Sagrada Escritura y particular los salmos, invitan a considerar la misericordia infinita de Dios, su bondad y su justicia, el amor por su pueblo y su omnipotencia, a la que rinde homenaje todas las criaturas. “El salterio contiene toda la teología”, dice Humberto de Romanis.

El oficio coral, dice el mismo autor, “ablanda la dureza del corazón, levanta la mente a Dios, prepara la senda del corazón para acoger las gracias del Señor”. La recitación de las Horas es una preparación para la eucaristía y es su prolongación. No se ha de descuidar el canto de las Horas porque, como dice Santo Tomas el canto acrecienta la devoción porque permite una más prolongada reflexión sobre la verdad que la liturgia ofrece a la meditación.

En la liturgia contemplamos con mayor realismo aquel misterio de santidad y salvación, aquella palabra de verdad, que es para nosotros espíritu, vida y quehacer. En la liturgia y sobre todo en la Eucaristía, encontramos presente y operante el misterio de la salvación de los hombres.

6. Síntesis de la Vida Dominicana: Los elementos esenciales de la Orden de Predicadores forma una síntesis completa y organizada. Así la vida comunitaria crea un ambiente apto para la formación, para el estudio y las observancias. LA fiel observancia de los consejos evangélicos favorece el espíritu comunitario y facilita el estudio. La oración alimenta el estudio de la verdad divina, y el estudio ilumina la oración. La práctica fiel de las observancias regulares dispone a la contemplación y da vigor sobrenatural a la predicación.

Por eso, la auténtica vida dominicana exige que se vivan fielmente todos los valores. Nuestra vida consiste en la presencia armoniosa de todos los elementos que la integran. Y del equilibrio de todos estos elementos nace la vida propia del fraile predicador; una vida apostólica en sentido pleno, en la cual de la plenitud de la contemplación brota la predicación.

Después de Santo Domingo, las otras ordenes religiosas han sentido la necesidad de recurrir a la contemplación como alma de su apostolado. El vaticano II aplica la doctrina tomista: “contemplata allis tradere” a los presbíteros y religiosos (LG. 41; PO. 13b; PC. 8ª).

La síntesis dominicana conserva su espiritualidad y hace del dominico un apóstol contemplativo y un contemplativo apóstol.

La Orden de Predicadores no es una Orden mixta; no es una religión puramente contemplativa; tampoco se considera la acción y la contemplación en el mismo plano como dos paralelas.

En la vida Dominicana, la acción y la contemplación no son dos actores sucesivos; son actos en cierto sentido simultáneos, en el sentido de que se compenetran. La contemplación anima y vivifica constantemente la acción apostólica; esta no interrumpe la contemplación ni es su prolongación. La vida apostólica recibe alimento e impulso de la contemplación, como el amor del prójimo es alimentado constantemente por el amor de Dios. Todos los elementos de la vida dominicana favorecen el espíritu contemplativo. La predicación dominicana radica en aquella mirada prolongada, intensa y absorta en Dios que constituye la contemplación alimentada del silencio, el estudio y la atmósfera conventual, propia de la Orden de Predicadores.

En la vida dominicana que superado el dualismo acción – contemplación. La equilibrada síntesis de todos sus elementos elimina el contraste entre acción y contemplación. Debemos repetirlo: La vida propia de la Orden es una vida integralmente apostólica, en que la predicación y la enseñanza debe preceder de la abundancia de la contemplación. La contemplación se alimenta de la oración, del estudio, la práctica de los consejos evangélicos, de la vida comunitaria y del espíritu de penitencia. Aquí todo esta reducido a la unidad. Aquí todas las facultades y todos los actos están orientados hacia Dios, del cual desciende el incremento que vivifica la acción apostólica.

La Espiritualidad Profética y la Orden Dominicana

1. ¿Qué se entiende por el término “espíritu”?

a. En la Mentalidad Griega. La palabra “espíritu” hace referencia a la razón, el intelecto, a una realidad del orden del pensamiento, exenta de toda relación con la materia o con el cuerpo, que incluso sería la antítesis cabal de ambos.

b. Dios es un espíritu puro. ¿Qué queremos expresar con esta definición? Esta afirmación o formulación no tiene nada de bíblica, al menos en el sentido en que solemos decir equivocadamente que ser espíritu “es” “no tener cuerpo”. Y no tiene nada de bíblica porque esta dualismo espíritu – cuerpo es sin duda lo último que a la Biblia le interesa.

c. Dentro de esta mentalidad se ha llegado a pensar que se era más santo y se estaba más en conformidad con el Espíritu de Dios, cuando el “cuerpo” y las realidades terrenas e históricas eran más dejados en el olvido, contrariados o rechazados. Cierta apología de la “vida interior” inclinaba a veces en esta dirección, predicando una especie de angelismo y “despego” de las realidades terrenas.

d. Según Rene Laurentin. “La vida según el Espíritu Santo es exactamente lo opuesto a la herejía espiritualista. Entendiendo por tal, una evasión al Espíritu distanciado del cuerpo, opuesto al cuerpo y a la materia. Ahora bien, quien suscita la Encarnación y todas sus realidades es precisamente el Espíritu. Semejante es el sentido de la sentencia del juicio final: “Tuve hambre y me diste de comer”. El Espíritu remite al cuerpo que es su espacio adecuado; cabalmente lo contrario de lo que hace la herejía espiritualista, que ha hecho y sigue haciendo estragos todavía hoy”.

Esta mentalidad corre el peligro de caer fácilmente en el maniqueísmo: todo lo material es malo, satánico; lo espiritual es bueno y debe evitar todo contacto con la materia.

2. Es “Espíritu” en la mentalidad bíblica. La Biblia utiliza un lenguaje simbólico, rico en imágenes.

a. El “hálito”. El aire, el viento y, en la misma línea, el ave, la paloma. Pero también el aliento de vida, la respiración (Gn 2,7; Ez 37,9). Un primer complejo de símbolos nos orienta hacia la idea de energía, poder y dinamismo; y nos abre un espacio de vida, libertad y plenitud.

b. El “fuego” es también una figura simbólica del Espíritu Santo; es a la vez, luz y calor, ardor y amor, abraza y purifica (Mt 3,11; Lc 3,16; Hch 2,3).

c. El “agua” completa el juego de símbolos. La lluvia, el rocío, el agua “viva”.

3. La vida del Espíritu.